|

ツキノワグマとブナの豊凶 |

|

|

|

|

|

|

|

| ツキノワグマの爪痕/ミズナラの樹皮(西大台) |

ツキノワグマの食痕/ミズナラのどんぐり(西大台) |

|

|

|

|

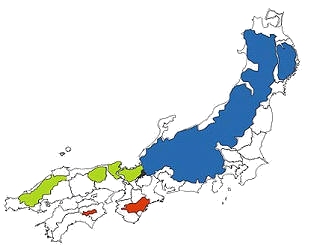

●日本のツキノワグマ

ツキノワグマは、本州および四国に分布している森林性の大型哺乳類である。近年、ツキノワグマによる農作物の被害や人的被害が報道を賑わしているが、東日本と西日本では少し事情が異なる。東日本では連続的に分布しているものの、西日本ではいくつかの地域に孤立して分布しており、そのため、西日本の孤立個体群は環境省レッドデータブックにおいて絶滅のおそれのある地域個体群に指定されている。

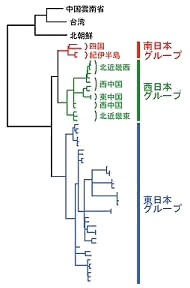

森林総合研究所がツキノワグマの遺伝的な特徴をDNAから解析したところ、日本には大きく3つの系統(遺伝グループ)が存在することがわかった。1つめは東北地方〜琵琶湖(東日本グループ)、2つめは琵琶湖〜西中国(西日本グループ)に分布し、琵琶湖を境に東西に2分されていた。そして、紀伊半島と四国には3つめのグループ(南日本グループ)が分布していた。日本のツキノワグマは、今から30〜50万年前に大陸から渡ってきた後、日本国内で3つの遺伝グループに分化したと考えられている。

南日本グループと西日本グループでは、孤立・小集団化で遺伝的多様性が低下していることが明らかになった。これは、近年の森の開発や、広葉樹林が針葉樹を中心とした人工林に置き換わったことにより、ツキノワグマの個体群が小さく孤立化したと考えられている。一方、東日本グループの遺伝的多様性は、数十万年スケールの気候変動によって森林植生の変遷が進み、その影響を受けていると思われる。

|

|

|

|

|

図1 ツキノワグマの分布域と各遺伝グループの分布状況

青色が東日本グループ、緑が西日本グループ

赤が南日本グループの分布域 |

図2 ツキノワグマの遺伝タイプの系統関係

|

|

|

|

●ツキノワグマの出没状況 |

|

|

|

|

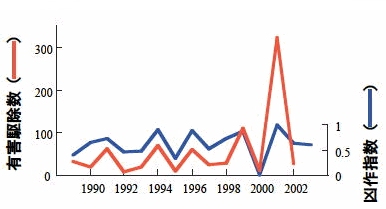

図3 クマ有害駆除数とブナ凶作指数の変動

(駆除数は7〜11月合計:秋田県の場合) |

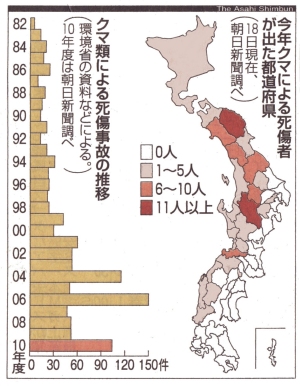

図4 クマによる死傷事故の統計(朝日新聞より)

|

|

|

|

「ブナなどのどんぐりが不作の年はクマが里に出る」と言われて久しい。図

3は東北地方のデータだが、ブナの豊凶がツキノワグマの人里へ出没に大きく影響していることがわかる。ブナの豊凶が、全国一斉の同調現象として見られるわけではない。しかし、2001年、2004年、2006年は、やはり全国的にブナの凶作年だったと伝えられており、図

4の資料から読み取れるクマの人里への出没頻度ともリンクしている。ブナが凶作なら、同じ標高に育つミズナラのどんぐりにシフトを代えればいいようなものだが、ブナとミズナラの間にも豊凶の同調があると考えていいのかもしれない。

図4によると、2010年度はすでに10月現在で、例年のペースを上回ったクマ類による死傷事故数である。2010年の夏と言えば、記録に残る「酷暑」であったことは記憶に新しい。実は、ブナの豊凶は、前年の4〜5月の最低平均気温がその合図となっているということが、最近の研究でわかってきている。したがって、その夏の猛暑が、すでに肥大化しつつあり、1〜2ヶ月後には落下するブナの堅果の成長にどこまで影響があったのか今後の研究をまたなければならない。しかし、紀伊山地においては、私自身、ミズナラのどんぐりを全く拾うことができなかった。そして、西吉野(五條市)の柿を目当てに出没するツキノワグマは、2006年以来4年ぶりに2頭確認されている。 |

|

|

年 |

月日 |

五條市 |

|

ツキノワグマの状態 |

|

2006 |

10/23 |

西吉野町大日川 |

目撃 |

柿山で柿が食い荒らされている |

|

11/17 |

樫辻町 |

捕獲 |

体長140cm,体重110kg(奥山放獣) |

|

11/27 |

西吉野町北曽木 |

捕獲 |

左前足の先がない(薬品投与中死亡) |

|

11/29 |

西吉野町陰地 |

捕獲 |

親グマ(体長約100cm弱)

子グマ(体長約50cm) 計2頭

発信器をつけて奥山放獣 |

|

2008 |

9/21 |

大塔町辻堂 |

捕獲 |

体長130cm,体重65kg、体高63cm、後足17.3cm

オス(推定4〜6歳)

民家付近のミツバチの巣箱が荒らされていた

トウガラシスプレー学習後、奥山放獣 |

|

2010 |

10/18報道 |

西吉野町北曽木

〜樫辻町 |

目撃 |

発信器付のクマ、その後も捕獲できず |

|

その後 |

捕獲 |

上記とは異なる1頭捕獲(天王寺動物園へ) |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

表5 奈良県五條市周辺のツキノワグマ出没状況 |

|

|

●ツキノワグマはどうやってブナの豊凶を知るか

東北地方では、ツキノワグマの有害駆除数は毎年7月頃から増加しはじめ、8〜9月にはピークを迎える傾向があるという。ツキノワグマにとって夏は、食物を活発に探すと共に、繁殖シーズンでもあるため広範囲を動き回るとされる。人里への出没が増加する年も、ブナの堅果が利用できる10〜11月ではなく、やはり8〜9月にピークがあるということは、その時点でブナの凶作が来ることを予知しているということになる。では、どうやって凶作を予知できるのか。大豊作の後は必ず凶作が来ることを経験知として知っているのか、あるいは、初夏に咲くブナの花の量でその秋の豊凶を察するのか、研究は始まったばかりである。

●補足:ヒメネズミの場合

大台ヶ原におけるヒメネズミの越冬生残率を調査した結果によると、ブナ堅果の生産量が多い年には秋の個体数が多く越冬生残率が高い傾向にある。しかし、ミズナラだけが豊作であっても越冬生残率は高くならないことがわかっている。

ブナの堅果は消化率も窒素消化率も約70%と高く高質の餌であるが、ミズナラの場合はタンニンが高濃度で窒素消化率が30%と低いことが理由と考えられている。

|

|

|

【引用文献・図】

○独立行政法人森林総合研究所「ツキノワグマの遺伝的特徴は西と東とでは大きく違う」(H21.8.31.)

○森林総合研究所平成15年度研究成果選集「ブナの実らない年はツキノワグマが里に出てくる?」

○朝日新聞(2010.10.19.日付朝刊)

○独立行政法人森林総合研究所関西支所「大台ヶ原におけるヒメネズミの越冬とブナ及びミズナラ堅果の豊凶との関連」(島田卓哉)

|

|

|

|